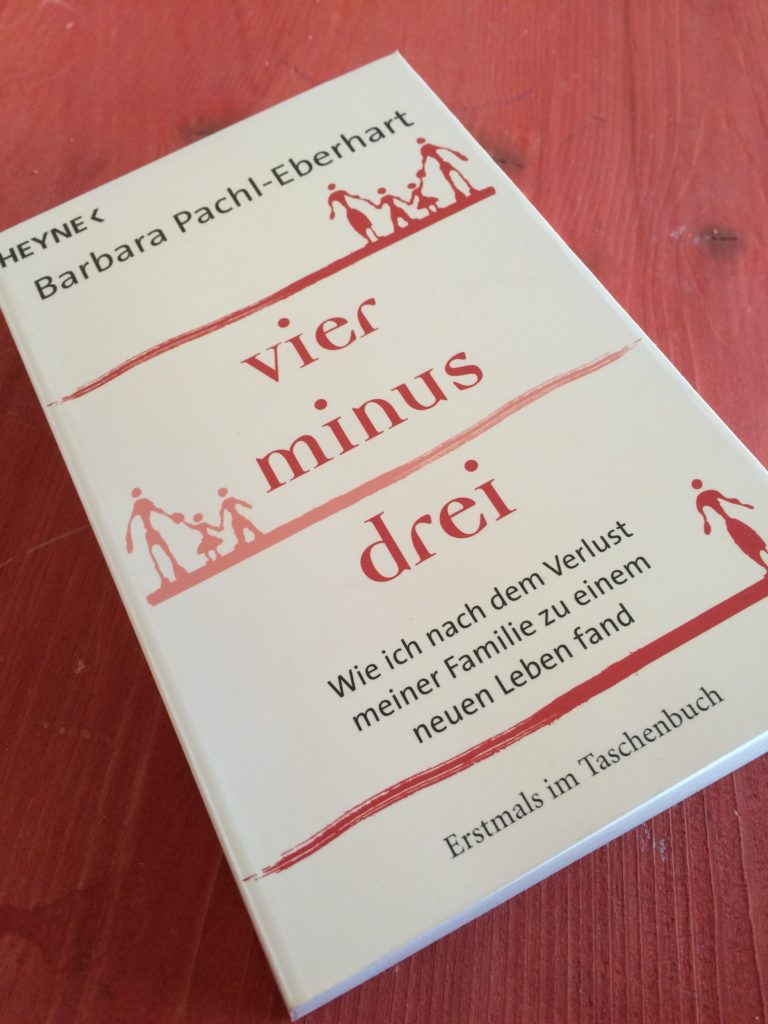

Den eigenen Mann oder ein Kind zu verlieren, ist für viele grausame Vorstellung genug. Alles auf einmal, Mann und zwei Kinder von jetzt auf gleich ist wohl die grausamste Vorstellung und eine, vor der man sich nur winden und drücken möchte. Weshalb ich wohl auch so lange Zeit das Buch „Vier minus drei“ von Barbara Pachl-Eberhart gemieden habe.

Den eigenen Mann oder ein Kind zu verlieren, ist für viele grausame Vorstellung genug. Alles auf einmal, Mann und zwei Kinder von jetzt auf gleich ist wohl die grausamste Vorstellung und eine, vor der man sich nur winden und drücken möchte. Weshalb ich wohl auch so lange Zeit das Buch „Vier minus drei“ von Barbara Pachl-Eberhart gemieden habe.

Wenn ich es im Buchladen sah, traf mich sofort ein Stich in Herz und Magen. Da lag sie: Die Hölle in Buchform. Ich konnte und wollte mich nicht mit ihr befassen. Wozu auch? Wieso sollte ? Lieber froh und dankbar sein für das, was ich habe: Einen Mann und zwei Kinder. Doch die Trauer ist etwas, was mich beschäftigt. Begleitet. Seit ich 14 bin. Seit mein Bruder bei einem Autounfall gestorben ist. Seitdem unsere Familie nicht mehr die gleiche war. Seitdem ich meine Eltern trauern gesehen habe. Und meine eigene Trauer erst viele Jahre später begriff und eigentlich auch begann. Denn jahrelang habe ich sie einfach in mir drin schlafend getragen. Habe funktioniert und das Leben so hingenommen, wie es war. Jetzt eben allein. Doch irgendwann kam sie und holte mich ein. Die Trauer, die gelebt werden wollte. Von da an war sie mein wacher Begleiter.

Vor ein paar Tagen kaufte ich dieses Buch als Geschenk. Es mag etwas makaber klingen – wieso würde man jemandem damit zu Weihnachten eine Freude machen wollen? Aber ich habe es vorher abgesprochen und mir das „Ok“ für dieses Geschenk geholt. Weil ich ahnte, dass es helfen könnte. Der Person, die da so tief in der Trauer steckt. Und als ich es heim trug, es plötzlich meine Welt betrat, da ahnte ich, dass es vielleicht auch mir helfen könnte. Und am Abend nahm ich es einfach so, ganz selbstverständlich und angstlos in die Hand und begann zu lesen. Und zu weinen. Beides gleichzeitig. Unaufhörlich.

Das tut man ungefähr die erste Hälfte des Buches durch. Die Geschichte ist so nah, so ehrlich und offen erzählt, dass man nicht anders kann, als heulen heulen heulen. Aber es waren andere Tränen. Es waren heilsame. So empfand ich es. Die Worte und Sätze, die Bilder und Gedanken von Barbara sind so ehrlich, so klar und vor allem so: warm und weich. Es hat gut getan zu weinen. Es hat mich erleichtert. Und es tat hinterher nicht in den Augen weh, wie sonst, wenn ich weine.

Ich möchte nicht sagen, dass das Buch etwas ist für jeden, der trauert. Aber es ist etwas für alle, die offen genug an das Buch gehen können und verstehen, dass jeder anders trauert. Denn die Art und Weise, wie Barbara Pachl-Eberhart mit dem Tod ihrer Familie umgeht, ist ganz und gar nicht konventionell. Sie mag für einige unverständlich scheinen.

Mir hat sie vor allem eines wiedergegeben: Den Glauben daran, dass die Toten uns näher sind, als wir glauben mögen. Dass es ein Danach gibt. Eine Welt, in der sie uns empfangen, wenn wir einmal gehen. Ich habe das selbst lange geglaubt, habe mich mit 14 mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt und Bücher dazu gelesen. Und war überzeugt. Überzeugt, dass es mehr gibt, es einen Sarg und kühle Erde. Irgendwann unterwegs kam mir das Leben und die Wissenschaft in den Weg. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. So malte ich mir eine Welt aus, die ich mir für alle Toten wünschte. So, wie ich sie mir vorstellen wollte. Und jetzt, dank diesem Buch, male ich sie weiter. Male bunter. Und glaube fester daran. Das ist es vielleicht, was mir gerade so gut tut. Und was ich womöglich auch gerade brauche. Man kann das belächeln und versuchen naturwissenschaftlich zu widerlegen. Man kann aber den Menschen auch ihren individuellen Weg und ihre Gedanken lassen.

Trauer ist unterschiedlich. Sie ist mal eine Kettensäge, mal ein weicher Watteball. Sie begegnet uns immer wie sie will, und nicht wie wir es gern hätten. Wir müssen ihren Wegen folgen. Sie zu blockieren, ihr auszuweichen, sie zu verdrängen oder zu fest halten zu wollen, gelingt nicht. Jedenfalls nicht auf Dauer.

Mir tut es gut, mit diesem Thema offener umzugehen. Und genau das hat auch Barbara Pachl-Eberhart getan. Auf wundervolle Weise. Ich denke, dass Ihr Buch sehr hilfreich sein kann. Und bin ihr unsagbar dankbar für ihre Worte und die wundervollen Bilder, die sie gemalt hat um ausdrücken zu können, was und wie sie gefühlt hat.

Was und wie ich fühle ist immer wieder unterschiedlich. Vor allem jetzt, zur Weihnachtszeit. Umso mehr verkrieche ich mich manchmal in mich selbst und male wieder einmal weiter an der Welt, die ich nicht kenne, herum. Das hier, war mein letzter Versuch:

Auf der anderen Seite

Das erste, was er sah, als er erwachte, waren seine Füße. Seine Nackten Füße. Die Haare auf dem großen Zeh. Ein Muttermal direkt über dem rechten Knöchel.

Er wackelte mit den Zehen, als würde er sich zuwinken. Wie beweglich sie waren. Und wie perfekt geschnitten die Zehennägel waren. Wann hatte er… ? Bevor er zu Ende denken konnte, spürte er einen stechenden Schmerz im Brustkorb. Er hielt inne und schloss die Augen. Er krümmte sich. Er hörte laute Sirenen in seinem Kopf wie knallendes Hämmern und blaues Licht blendete seine Augen. Sein Kopf wand sich und sein Körper verkrampfte. Dann war der Schmerz verschwunden, der Kopf ruhig und still. Der Gedanke an seine perfekt geschnittenen Zehennägel vergessen. Ruhig schaute er sich an. Seine Zehen. Seine Füße und die gesamte Nacktheit seines Körpers, der hier in dieser Badewanne lag.

Im Augenwinkel sah er jemanden aufstehen. Einen Mann mit grauen Haaren und einer sehr großen Nase. Er beobachtete, wie der Mann einen weinroten Leinenumhang mit einer gelben Schnur fest um sich schnürte und, ohne sich umzublicken, langsam davon ging. Dann schaute er zurück auf seine Füße. Seine Zehen. Wackelte noch einmal kurz und hatte schon vergessen, worüber er sich gerade noch gewundert hatte.

Er betrachtete seine Finger. Dass auch diese Nägel perfekt und rund geschnitten waren, bemerkte er nicht mehr. Stattdessen strich er langsam mit dem rechten Zeigefinger über die Rostflecken der alten Badewanne, in der er lag. Sie waren orange-braun. Und bröselig. Die Badewanne war einmal silbern, aber überall blätterte die Farbe ab und die Rostflecken übernahmen die Farbherrschaft.

Neben ihm stand die leere Badewanne des Mannes mit den grauen Haaren und der großen Nase. Der Mann war bereits verschwunden und er wunderte sich nun, wohin er wohl gegangen sei. Er schaute sich um aber er konnte ihn nirgends entdecken. Da spürte er plötzlich wieder diesen stechenden Schmerz, schloss wieder die Augen für ein paar Sekunden und sah grelles blaues Licht schimmern. Immer und immer wieder. Das Hämmern wurde schwächer, sein Körper leichter. Dann war es ruhig in seinem Kopf und in seiner Brust. Er öffnete die Augen und schaute sich um.

Um ihn herum standen noch unzählige Badewannen. So weit er schauen konnte, standen unendlich viele Badewannen in scheinbar perfekt gerader Anordnung. Alle silbern. Alle rostig. Alt irgendwie. Manche waren leer. In anderen schliefen Menschen. Tief und fest.

Hier und da hingen ein paar Füße über den Rand, weil die Wannen zu klein waren für diejenigen, die in ihnen lagen.

Neben jeder Badewanne stand ein Holzhocker, weiß lackiert. Auf jedem Hocker lagen ein weinrotes Stück Stoff und eine gelbe Schnur.

Weit entfernt sahen die weinroten Stoffstücke nur noch aus wie Punkte in diesem weiten Grau. Denn obwohl er kein Fenster erblicken konnte, war dieser Raum hier, dieser Saal, dieses riesige Etwas, hell. Weit und hell. Die Decke des Raumes war ungreifbar hoch oben. Es hingen Farbstücke herab, kurz davor, jeden Moment laut scheppernd zu Boden zu fallen. Doch nichts fiel. Und nichts schepperte. Überhaupt war kein Geräusch zu hören. Und noch bevor er sich wundern konnte, wie er hier her in diese Ruhe und Stille, diesen Raum aus Nichts aus so vielen Menschen und Badewannen und sonst nichts gekommen war, spürte er wieder einen Schmerz in seiner Brust. Diesmal hielt er nur kurz inne, ließ die Augen offen und spürte das Flackern des blauen Lichtes nur noch in seinen Augenwinkeln. Kurz darauf war der Schmerz verschwunden und mit ihm die Frage nach dem Wie und Warum.

Er stand auf und stieg aus der Badewanne. Seine Füße berührten den grauen Fliesenboden, der sich weich anfühlte. Und warm. Angenehm warm.

Er nahm die gelbe Schnur vom Hocker und legte sie vorsichtig auf den Badewannenrand. Dann wickelte er sich in den weinroten Umhang, so, wie er es bei dem Mann mit den grauen Haaren und der großen Nase aus der Nachbarbadewanne gesehen hatte. Er knotete die gelbe Schnur um seine Taille und hielt mit der linken Hand das Ende der Schnur fest. Dann trat er auf den Gang zwischen zwei Badewannenreihen hinaus und blickte reglos in die Weite dieses Raumes. Dieses Saales. Dieses endlosen Nichts. Ohne Anfang, ohne Ende. Und ohne sich weiter darüber zu wundern, ging er ein paar Schritte. Er schaute nicht auf die Menschen in den Badewannen. Er wunderte sich nicht über sie und beachtete auch kaum die, die gerade, so wie er selbst, erwachten und aufstanden. Und sich nicht über ihn wunderten. Sie schnürten sich ebenfalls ihre roten Umhänge um und gingen scheinbar ziellos auf ein unscheinbares Ziel zu. So wie er.

Mit jedem Schritt sah er nach und nach eine Tür aus Metall im Nebel der Weite auftauchen. Eine Tür, die sich immer wieder öffnete und durch die immer wieder ein Mensch, der zuvor aus einer Badewanne entstiegen war, verschwand.

Er wusste nicht, was hinter der Tür war, doch jedes Mal, wenn er sich fragte, was dort sein könnte, warum die Menschen dort hin strebten, schmerzte es in seiner Brust und er musste kurz innehalten. Auch die anderen schienen hin und wieder stehen zu bleiben. Um dann, wie von fremder Hand geschoben, weiterzugehen.

Die Tür in der Ferne quietschte jedes Mal, wenn sie sich öffnete oder schloss. Das Quietschen wurde lauter mit jedem Schritt, den er sich der Tür näherte.

Und mit jedem Quietschen wurde der Schmerz in der Brust immer schwächer und immer seltener. Und mit jedem Schritt schwand das Wundern über das, was war und was ist. Er wollte nur noch auf diese Tür zu und durch sie hinaus. Wollte weg aus diesem Raum und weg von dem Schmerz, der immer wieder leise, ganz leise auftrat. Doch das ohrenbetäubende Quietschen der Tür zog ihn an, es übermalte die Schmerzen, die er trug und irgendwann stand er vor keiner Tür, sondern einem riesigen Tor aus Metall. Ein letztes Mal schaute er sich um und sah in die Weite all dieser Badewannen und roten und gelben Punkte, sah all die Menschen und die Füße, die über die Wannenränder hinausragten.

Dann trat er einen Schritt nach vorn und die Tür öffnete sich mit lautem Quietschen. Was vor ihm lag war nichts, was er hätte erwarten können. Nichts, was er sich je hätte vorstellen können. Und jetzt, da er ohne Schmerzen und ohne Fragen war, konnte er hinaustreten.

danke. das hat mir geholfen :-)

Dein Text ist wunderbar. Schön, dass du im Schreiben einen Weg gefunden hast, mit deiner Trauer leben zu lernen.

Insbesondere für Trauernde, kann ich Barbaras aktuelles Buch „Warum gerade Du?“ sehr empfehlen.

Herzliche Grüße

Nina